-

当院について

About us -

矯正治療のご案内

Medical guide-

矯正治療について

-

年齢別の矯正治療

-

矯正治療のバリエーション

-

![]()

渋谷の矯正歯科|渋谷歯科

電話でのお問い合わせ0120-461-831

| アクセス | JR山手線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩3分 |

| 診療時間 | 月から金曜日 9:00~13:00 / 14:00~19:30 土・日 9:00~13:00 / 14:00~17:30 |

歯の表側につける装置、裏側につける装置、マウスピース型の装置、どの装置を使用して矯正治療を終えられても、どの時期に矯正治療をなさっても、みなさん共通で使用する、その後のメインテナンスで使用する装置があります。

保定装置とよばれるものです。矯正治療で整えた歯並びや噛み合わせを、文字通り保持する&安定化させる目的で使用されます。

保定装置には、色々な形のものがありますが、大きく分けると、以下の二通りです。

順々にご説明しましょう。

「取り外しができる」=「ご自身で取り外しをしていただく管理が必要なもの」です。装着をしていただかないと効果を得ることができないため、ご協力をいただくことが必須になってきますが、お口の中に何もない状態で食事ができ、お掃除ができることがすっきりポイントです。

矯正装置を外したばかりの頃は、食事と歯の清掃時以外の時間はしっかりと装着することが大切です。

歯を支える歯肉や骨が、新しい歯の位置に合わせて固まってくるのに約2年かかると言われていますので、多くの場合同程度の期間は日中も使用することが推奨されます。

さらに詳しく見ていきましょう。

「プラスチックとワイヤーで作られた歯全体を覆わないタイプのもの」と「透明なマウスピース型の歯全体を覆うタイプのもの」があります。

歯全体を覆わないタイプでは、お口の中に唾液の循環が起こりやすいため、唾液による自浄作用の恩恵を受けることができます。

使用開始当初はやや話づらさや舌ったらずな感じを受けることがありますが、短期間で慣れてしまうことが多いです。

一方、歯全体を覆うタイプでは、歯を全方位からホールドするため、しっかりと維持されているように感じやすいです。唾液が循環しにくくなるため、装置を外した時にネバつきを感じることもあります。

歯の咬む面も覆うため、咬む力がぐっと強く出る方、くいしばりや歯軋りの癖がある方にとっては、歯を守る効果が合わせて期待できます。

基本の形は、上下ともに歯列全体の形を覚えさせることができるよう、前歯から奥歯まで渡る大きさのものになります。そこに、特別な効果を期待して、工夫を足すこともあります。

どちらのタイプも食後はしっかりとお口の中を清掃してから装着することが肝要です。また、保定装置を装着したまま、水以外の飲み物を飲まないことも大切です。お口の中の清掃が不十分なまま装着してしまうと、菌の繁殖の温床となってしまい、虫歯や歯周病の原因に。

さらに、装着したまま、色のついた飲み物や甘味料の含まれている飲み物を飲んでしまうと、装置の間から入り込んでしまうため、その飲み物で歯をパックしているような状態になってしまうのです。

水以外はNGと申し上げましたが、水の他、白湯や甘味料の含まれていない炭酸水はOKですよ。

「取り外しができない」=「お口の中につけっぱなしのため、ご自身で取り外しの必要がない」です。食事の時もお口の中の清掃時も、ご自身での管理が必要なく、24時間効果を発揮してくれます。しかし、「固定している状態が維持されていれば」ですので、定期的にメインテナンスを受け、きちんと定位置に装着されているかのチェックは欠かさずに行いましょう。

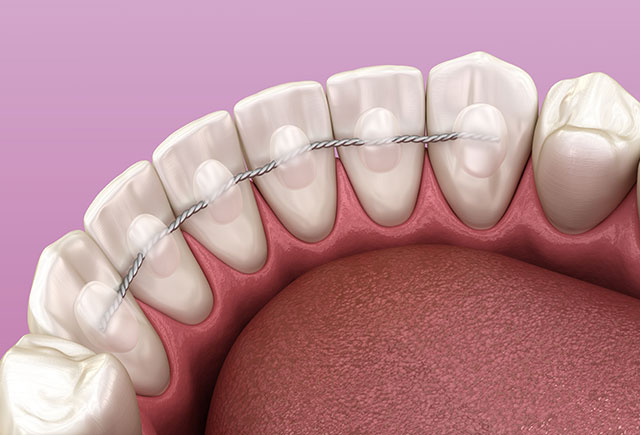

多くの場合は、上下ともに前歯の裏側に、細いワイヤーを添わせて貼ることによって、主に前歯の並びを維持します。

前歯の並びを維持することによって、間接的に奥歯の位置をおさえる効果も持ち合わせますが、①のタイプに比べるとおさえる力は控えめです。

口を開けて笑ってもほとんど人から見えることはありません。

また、舌先でなぞっても気になるほどの凹凸や存在感はないことがほとんどです。

下の歯の裏側は、どなたでも唾液が出てくる箇所が近くにあるため、歯石のつきやすい部位です。

そうでなくても歯石のつきやすい部位に、装置がつきますので、歯石のつきやすさや歯肉の腫れやすさによっては、長期間の装着は避けた方が良い場合もあります。

以上のように、一口に「保定装置」といっても、様々な形態のものがあることがお分かりいただけたと思います。

「①取り外しのできるタイプ」と「②取り外しのできない固定式のタイプ」はどちらか一方を使用することもありますが、ライフスタイルに合わせて使用しやすいように併用する場合もあります。

24時間固定式のタイプで抑えておいて、夜間の就寝時を中心に取り外し式のタイプを併用するなどです。

みなさん、頑張って通われて、得た治療結果をなるべく維持されたいと思う気持ちは共通だと思います。

担当医の先生と相談をして、ライフスタイルに合わせた方法で保定する装置を選んでください。